頻繁にタイヤの空気圧をチェックしていると無くすのがキャップです。これまでにTWSのホイールに付属のアルミキャップを何個も無くしています。スペアタイヤを固定しているネジのかじりつきでえらい目に遭ったので工具で外したりしていたキャップも樹脂製にすれば金属同士の反応や腐食の影響を無くせると考え4本とも樹脂製へと交換しました。

エアバルブキャップをプラスチックに変更

エアバルブキャップをプラスチックに変更

パッキンが入っていたアルミキャップとは異なり樹脂キャップではバルブコアから漏れるエアをある程度止める(圧を掛ける)ことができなくなりました。これは夏前にバルブコア破壊を発見するのが遅れた要因ともなり善し悪しは微妙です。あと、見た目が悪化しますが取り外し容易性(整備性)は向上したと思います。

近況、秋になってきました

近況、秋になってきました

予備のキャップも追加で購入して載せました。

エアバルブキャップを樹脂製へ変更

エンジンオイル交換(264853km)、タイヤローテーション&ホイールバランス調整

走行距離の都合などにより日曜夕方にオイル交換のため京都トヨペット七条本店へ入庫。同時に5000kmと少し走ったECOPIA PZ-XCのローテーション。

ECOPIA PZ-XC 5238km走行

ECOPIA PZ-XC 5238km走行

トレッド面は縦溝を除き摩耗しています。

トレッド面は縦溝を除き摩耗しています。

PZ-XCのコンパウンドはNANO ENERGY0と比べて水を吸うようで滲んだようになっています。縦溝は深くスリップサインまではまだまだ余裕がありそうですが横溝はかなり減ってきて先に無くなりそうな感じです。たしか、GR-XTでも同様に最初だけ複雑なパターンがありスリップサインに近づく(2011-09-10)と縦溝だけになっていました。また、前後での摩耗量の差がEP001SやNANO ENERGY0と比べて大きくローテーションしなければ前ばかり削れていきそうです。

整備待ちの間にau Wi-Fi SPOTで使用しているIPアドレスを調べたところ、*.wi-fi.kddi.comでした。このドメインを使用して本ブログへのアクセスはほとんどありません(皆無かどうかまでは不明)。というか、私自身IS12Sからau Wi-Fi接続ツールをアンインストールしています。3Gとの切替に時間が掛かりすぎる上、確実に使えると分かっている場所以外では2.4GHz帯での接続が不安定で使えません。IS12Sに関する限り3Gつなぎっぱの方が遅かろうが使いやすいという結論になりました。

Prius ODD Meter 264853km.

GOAL ZERO 単3形充電器 GUIDE 10 PLUS Battery Pack (充電池なし) 19021

eneloopや充電式EVOLTAなどを古いもので5年以上使っていて劣化してきていたのですが東日本大震災での計画停電騒ぎで更新を先延ばししてきていました。同時にリチウム一次電池(CR123Aなど)から単3電池への共用化を進めています。しかし、私の手持ちで実用に耐える容量を持ったバッテリがHR-3UTGが4本(最後の1セット)とHHR-3MRS 2本のみとなり更新が必要となりました。

Amazon basicsのNiMHバッテリを新調

Amazon basicsのNiMHバッテリを新調

新しいPanasonicのeneloopを購入しようかとも考えましたが、値段からAmazon basicsのNiMHバッテリにしました。届いて現物を見たところ日本製、min.1900mAhでかつてのSANYO eneloop HR-3UTGとほぼ同じ表示でした。同等の性能を持っていると期待します。改めてよく見たら、メーカー型番: HR-3UTG-AMZN (4P)となっており、パッケージだけamazon仕様となっています(中身はそのままの模様)。

旧三洋のeneloop(オリジナルの外装)

旧三洋のeneloop(オリジナルの外装)

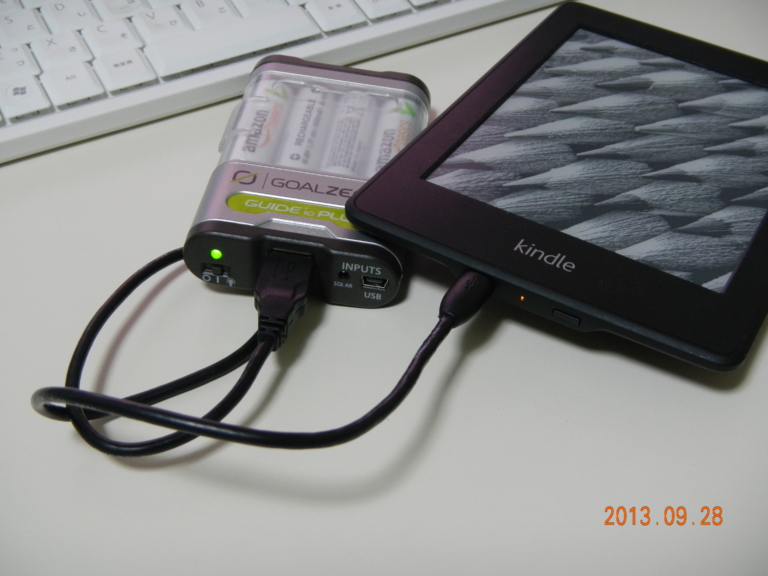

さらに、USB充電の機械が増えてきてモバイルバッテリ相当かつUSB 1A放電に対応したBTN-DC2W(2011.8.31購入)に代わり充放電状態をLEDでモニタできるGOAL ZERO GUIDE10PLUSも購入しました。これは、Kindle paperwhite, DRC-BTN40, IS12Sなど大抵のものを充電可能でPowerFilmでは面倒だった充電池の入替作業も必要ありません。特に同型の充電池が多数有ると管理が大変で放置状態になったり非効率でした。当然入れ替えても使えるのですが常用には手間をどれだけ省けるかが重要です。

GUIDE10PLUSでKindle paperwhiteを充電

GUIDE10PLUSでKindle paperwhiteを充電

GUIDE10PLUSでの放電時は緑点灯→橙点灯(残量少警告)→赤点灯(残量無し)の順でLEDの色が変化します。ソーラーまたはminiUSBでの充電にも対応し赤点滅(50%以下)→緑点滅(50~80%)→緑高速点滅(80~100%)→マニュアルには記載が無いですがさらに放置すると緑点灯(たぶん充電完了)と表示されます。2色LED一つで充放電両方に対応し分かりやすくできています。

PND向け「ドコモ ドライブネット」サービス終了

ドコモからの発表はポータブルナビゲーション向け「ドコモ ドライブネット」サービス終了のお知らせ(http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/130805_01.html)にあります。

個人的にはパイオニアのPND向け端末(ND-DC1/L-05C)をドコモが引き受けた昨年秋の時点でサービス廃止の方向は確定していたと思います。特にドコモさんには土管屋に専念していただきたいと思う今日この頃です。

あまり車に乗らない人ならばスマホ+ナビソフトで使えるかもしれませんけど年間5万kmを超える過走行車両を運転している私には専用機が必要です。車に乗るたびに一々スマホの取付やアプリ起動に設定などやっていられません。同様の理由とIS12Sのバッテリ事情からITS spot viewerもIS12Sからはアンインストール済、別端末を用意→これは別途機会があったら書きます。車両の安全点検の方を優先します。

熊野本宮大社へ(2013/09)

以前から気になっていた京都から熊野本宮大社への主要ルートで紀伊田辺ICまでできるだけ高速を使うR311と有田ICで下りて白馬(しらま)トンネルを抜けるR424経由の直行2通りを往路と復路で走ってみました。背景としては従来使っていた名神→吹田JCT→近畿道のルートが混雑する(中国道へ向かう車とカブる)のと阪神高速8号京都線+第二京阪は空いているものの料金が高い(有田ICで下りれば吸収できる)ためです。割引が入るとややこしいのですが、普通車通常料金で検索すると以下のように出ました。

フル高速プラン:上鳥羽IC→南紀田辺ICで5800円

名神・近畿道プラン:京都南IC→吹田JCT→南紀田辺ICで5050円

第二京阪かつ有田ICまで:上鳥羽IC→有田ICで4450円

今回復路でR424→有田ICに設定するのは湯浅御坊道路の渋滞を避けるためで阪和道有田ICから大阪側は2車線になる点もあります。残念ながら今回は阪和道の2車線区間でも交通集中で渋滞していて紀ノ川SAも混雑していました(結局岸和田SAまで行って休憩)。

結論を先に書くと、有田IC-熊野本宮大社間で渋滞が無い場合、R424に対して阪和道+R311の方が30分程度早いです。R424ではトラックが先行したため普通車のみの車列よりは遅かったかもしれませんが厳しいタイムリミットを設定しなければ渋滞や寄り道でひっくり返る程度の差でした。日没リミットや悪天候などリスクがある場合はできるだけ高速を使った方が無難な事には変わりません(渋滞に捕まったら目標やルート変更)。30分経たずに山の天気は激変します。

1994年に白馬トンネルができるまでは明らかにR424が不利でしたがこのトンネル以外でもバイパス工事などで改良が進み、現在は快走できる区間が多くなっています。このルートは地元やリピーターとしか思えない山岳路に慣れた車両が多いのも大きいかもしれません。

さて、本題の熊野本宮大社ですが大水害前の雰囲気が大部分戻ってきた感じです。大水害直前に初めてR168経由で一度だけ訪れることができた時の印象は今となっては貴重な思い出です。階段を上がった境内の雰囲気は大きくは変わらず。私が行くと大抵本殿にビニールシートが掛かっていて、今日も何やら工事が行われていました。2年前に訪れた時(2011.10.02)の写真にもある八咫ポストは同じ場所にあり若干説明板が変わっていました。

2013/09現在の八咫ポスト

2013/09現在の八咫ポスト

検索してみると、八咫ポスト(http://blogs.yahoo.co.jp/shigeto1953/34551551.html)というブログに設置当時の記事があり参考になりました。

Prius ODD Meter 264038km.

Kindle paperwhite ファームウェアバージョンアップ(5.3.8)

しばらくスタンドアロンで使っていて、ネットワークにつないでいなかったpaperwhiteの同期を取った後スリープ状態にして机に置いたところ、いきなり画面が切り替わって自動アップデートが始まりました。

いきなり起動中表示(驚きました)

いきなり起動中表示(驚きました)

自動アップデート中

自動アップデート中

しばらく放置してアップデートが終わってからバージョンを確認したところ5.3.8になっていました(5.3.7は飛ばした)。Amazon.co.jpで変更内容を調べると、検索や辞書関連で機能追加があったようです。

最新版のソフトウェアには、Kindleのパフォーマンスを向上させる一般的な改善点、および以下の新機能が含まれています。

・本文検索に使ったキーワードがハイライトされるようになりました

・辞書を使用中、同じ単語を別の辞書で調べられるようになりました

・辞書で表示される複数の意味を、さらに調べることができるようになりました

個人的には新型Kindle paperwhiteには5GHz帯の無線LANに対応して欲しかったのですが対応していないようですし、文庫だけならばまだ容量が残っているので2013年版Kindleの購入は見送ります。

AVIC-MRP006地図自動更新(マップチャージ2013年9月分)

毎月更新というのは頻度が高くあっという間に一ヶ月が経ってしまいます。バージョンナンバーがよく分からず更新後に見てみると、

使用データ:2013年 第1版-1 地図データ:3.010100 検索データ:3.000300

となっていました。更新のたびに増えていっているハズですが何月分の更新をしたのかサッパリです。

アップデート後のバージョン

アップデート後のバージョン

ちなみに、AVIC-MRP006+ND-DC1で取得できる通行止め情報はドライブネットのSIMが活きているNV-SP200DTと比べてずっと狭く何度かハマりました。一般道のルート上で50km先の通行止めが拾えないようでは困りものです。広域迂回が必要な場合は任意の地域のVICS情報が拾えたゴリラプラスの方が使いやすいです。

コストダウンのため今更ゴリラプラス(840[yen/month]、地図更新年3回のみ)には戻れないのでIS12Sを活用し事前にある程度の迂回ルートを手動で指定することで対応しています。

少なくとも、AVIC-MRP006は時間通行止めを通行不能と判断しているようです。詳細はまとまってから書きたいです。

ドライブマン720S放熱対策

台風による豪雨により道路があちこちで通行止めなどになり遠出は不可能なので掃除や近場だけの移動となりました。一日も早く復旧して欲しいです。

以前から書こうと思っていても写真を撮るのが難しく先送りになっていたのがドライブマン720Sの放熱対策です。以下の写真の通りほとんどそのままなのですが、秋月電子で販売しているクールスタッフ(放熱フィルム)50x50mm(通販コード P-01917)というフィルムの端材を貼ってあります。

そもそもは表面温度測定用の熱電対を取り付けるにあたってプラスチックでは良く当たらないのとそのまま放熱用に使えそうだということで昨年夏から貼りっぱなしとなっています。

放熱用のクールスタッフ貼り付け状態

放熱用のクールスタッフ貼り付け状態

クールスタッフ以外の対策としては特にドラレコを意識している訳では無く、日よけ(cretom SA-64(2013-05-26))とフロントガラスグラデーションフィルム(2013-02-17)を追加しています。

後日追記)クールスタッフ取付当初の写真を見つけましたので追加しておきます。元々は熱電対で発熱を拾いやすくするために取り付けました。

クールスタッフと熱電対取付状態(2012年夏)

クールスタッフと熱電対取付状態(2012年夏)

Prius ODD Meter 262628km.

ECOPIA PZ-XC高速走行確認を兼ねて新東名神で掛川へ

台風が接近する中、ひさしぶりに新東名神を渋滞無しで駆け抜けられそうでしたので一気に走ってきました。滋賀県内では何度か強い雨に降られましたが伊勢湾岸道から静岡県内は晴れていました。ECOPIA PZ-XCの高速での挙動が少し分かったかも。宣伝通りハンドル操作に対する安定性は優れていて丁寧に操作すれば転がり抵抗が小さいこともあって滑るように走ります。

一方で、AAAエコタイヤの宿命かドライ・ウェットによらず急制動に対しては弱く、特にPZ-XCの場合はタイヤが変形するような感覚があります。ブレーキペダルをガッツリ踏み込めばそれなりの距離で停まります(GT3よりはマシかなぐらい、感覚的には高圧BluEarth-1と同レベル、EP001S, NANO ENERGY0よりは伸びる)。慣れるまでは車間を少し広げておいた方がいいと思いました。

個人的にECOPIA PZ-XCで気になったのは路面状態によってタイヤからのノイズが非常に大きくなり助手席との会話でさえも厳しくなります。新東名神は舗装の状態が良いのでまだマシ(それでも追い越しを走ると厳しい)ですが東名や北陸道の荒れた区間では速度を落としても非常にうるさくなります。カタログのどこを見ても静音とは書いていないのでこの点は妥協点と思われます。

近況、思ったよりもフィンが目立ちます。

近況、思ったよりもフィンが目立ちます。

雲行きが怪しく日没までにできるだけ戻った方が良さそうなのでとんぼ返りです。残念ながら当初目標とした新清水JCTまでは行けませんでしたが今回は川根へは登らず掛川から東名にて戻りました。

Prius ODD Meter 262563km.

ホイール増し締めとKTCホイールナット専用トルクレンチセットTWCMPA221

整備の間が空いた場合など適当な間隔(交換作業後ホイールが馴染んでから100km走行後などが目安)でトルクレンチを使ってホイールナットの増し締めを行っています。諸般の事情というかハブボルト径(19mm)とハブナット径(21mm)を間違えて発注したため私は赤マーク108NmのKTCホイール専用トルクレンチを使用していますが本来トヨタ車ならば黒マーク(103Nm)に21mm付属のセットがお買い得です。まぁ、ディーラーとカブるし5Nmの差よりは全20本のナット締め付けトルクが均一かどうかの方が重要ですのであまり気にしていません。

ホイールナットを増し締め

ホイールナットを増し締め

ちなみに、NHW20プリウス純正のホイールナットはISO規格の平面座でナットとホイールの接触面にワッシャー(座金)が付いており一本でも緩むとホイール付近からカチッカチッという独特の金属音が鳴ります。最初は何事かと思って路肩に駐めてジャッキアップしたり四苦八苦しましたが一度覚えてしまえばすぐに気づきます。応急タイヤ使用中もこのワッシャーが鳴り続ける(ワッシャーが完全に応急ホイールと密着しないため)ようになっていました。良くできているといえば良くできているのですが路上で自分でホイール交換を行うぐらい走り込んでいなければ気づかないポイントかもしれません。社外品で良く有るテーパーナットに替えてしまうとこのメリットは失われます。欧米輸出を念頭に置いた世界戦略車のためかしれっとISO化してたりします。

最近はディーラーもどこの整備工場もトルク管理は厳しくなっているようで外すときや仮締めはインパクトレンチを使っていてもリフトを下ろしてからの本締めはトルクレンチを使っているようです。ユーザーがチェックを入れているかどうかはともかく。

専用トルクレンチの優位性はエイビットさんのKTC ホイールナット専用トルクレンチ(http://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/ktc_torq_hoi_ippn_a.html)で詳しく説明されています。

Prius ODD Meter 261950km.