今日は会社の計画有給休暇取得日(事実上の分散夏期休暇)でお休み。暑いので出かける予定は無く朝一で京都トヨペット七条本店へ。

近況、暑い

近況、暑い

あっという間に半年点検のため入庫しました、距離も伸びてきて25.5万km。点検費用前払い済でプロケア10という名前になっています。前回のオイル交換時にエアコンのエアフィルターだけ先行して替えてあるので今回はエンジン用のエアクリーナーのみ交換。

点検では12Vの補機バッテリHJ-S34B20Rが一応機械の判定は正常と出たものの3年半と172264km使っていて「既に限界を超えています」とのご指摘。判定NGならば本日交換という条件付きで点検に出しましたので厳しいのは分かってはいますが、判定結果を信じてもう少し粘る予定です。ちなみに、前回交換時(2010-01-05)は新車から82767km/5年で替えています。このまま冬場に突入は不可能(車検まで保つ可能性皆無)というのは自覚しています。このバッテリに関しては既に定価に対してキロ単価0.241[yen/km]です。

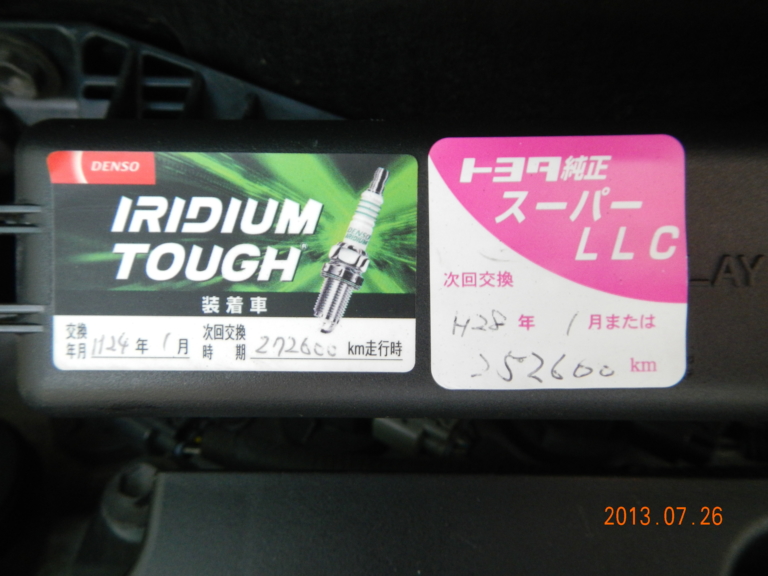

あと、ボンネット内に貼ってあるLLCの交換時期が252600kmとあり既に超過している点を聞いたところ「通常4年は保つので来年の車検(前回交換から2年の26年1月)までは保ちそう」とのこと。私は水温計でモニタしていて100℃以下になるようにしているため今回は交換せず。どちらかというとプリウスの水温は上がりにくく大抵はサーモスタット全開温度の85℃付近で安定しているため夏よりも冬が厳しいです。距離では無く時間(車検毎交換)でマージンをとります。スパークプラグも車検まで保ちそうなので現状補機バッテリが最優先課題。

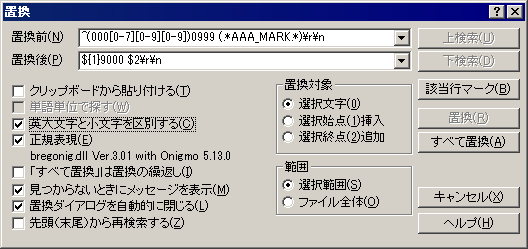

プラグとLLC交換時期。

プラグとLLC交換時期。

オイル交換は通常の5000km毎です。他にも細かい補修ヵ所も有るのですが資金的に厳しく順番に整備を行います。

Prius ODD Meter 255031km