今年2回目の全データ更新のアナウンスがあり、更新作業を行いました。

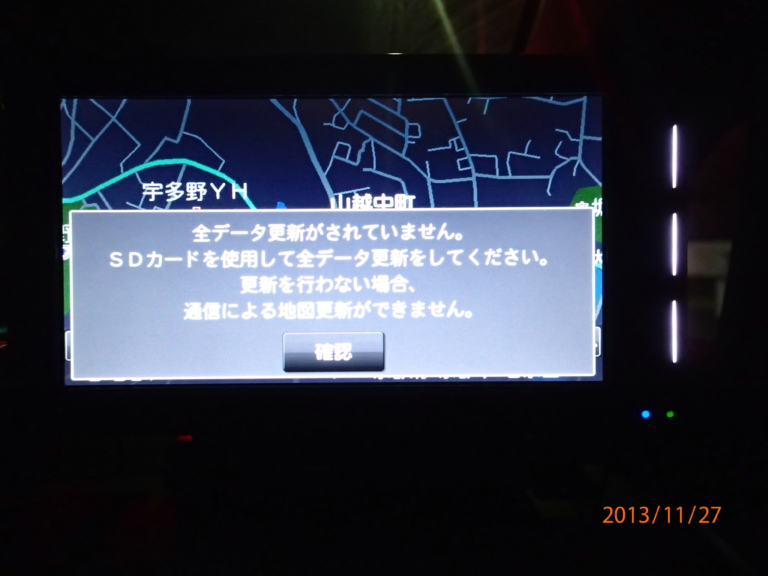

更新しろとの表示(確認を押しても起動するたび表示)

更新しろとの表示(確認を押しても起動するたび表示)

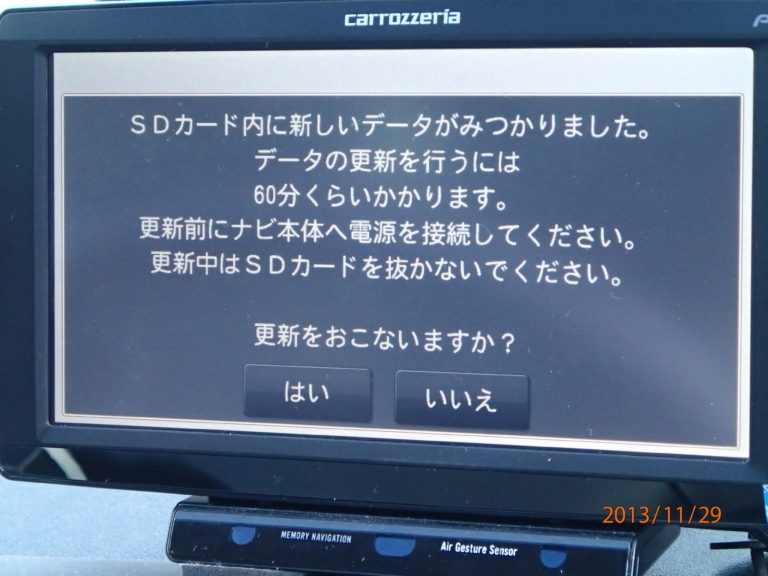

前回更新時はしばらく放置したためデータのダウンロード予約が先になったので今回はすぐに予約をいれました。32GB class4のSDHCカードにデータを入れてAVIC-MRP006を起動すると以下の表示。

更新データ入りSDカード取付後起動

更新データ入りSDカード取付後起動

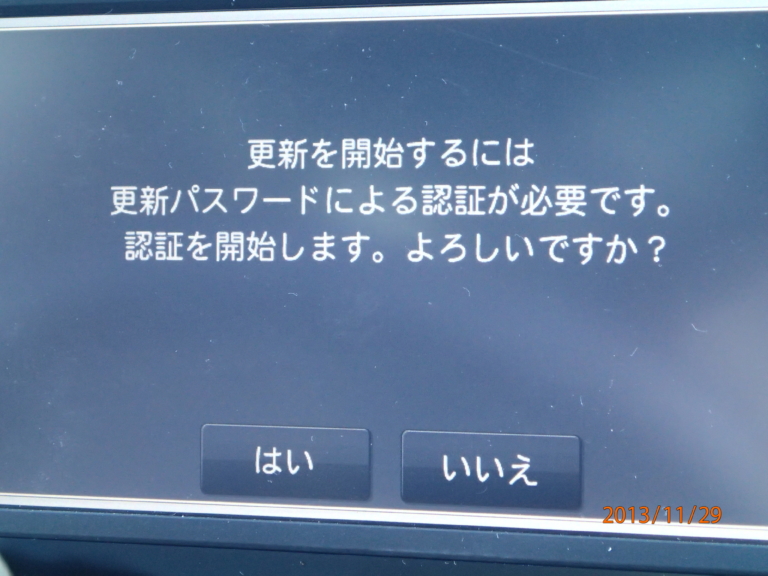

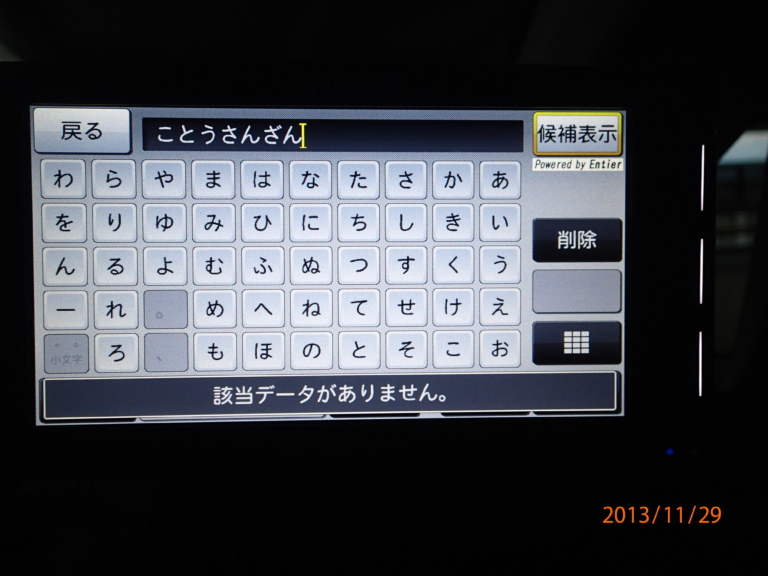

ダウンロード時に表示されたパスワードを入力

ダウンロード時に表示されたパスワードを入力

パスワードを入れると更新開始

パスワードを入れると更新開始

この後小一時間かかって更新作業が終わり再起動します。再起動した後に音量や輝度の設定が初期化されました。次の信号待ちで再設定。登録地点や検索履歴などは残っていました。

再起動後に若干地図が変わったような気がしてよく見ると現在地の交差点名が表示されています。前からこの機能有ったかな?ただし、右左折時の交差点名読み上げは無いようです。記憶ではゴリラプラスは「国道十条を右方向です」とか言ったような気がします。難読地名が多い京都市街では明らかな誤読もちらほら。

地図データのバージョンは以下のように変わりました。

使用データ:2013年 第1版-1→2013年 第2版 地図データ:3.010100→3.100000 検索データ:3.000400→3.100000

というわけで早速新しい地図チェック。

名神湖東三山PAはありません。

名神湖東三山PAはありません。

まだ秦荘のままでした。

まだ秦荘のままでした。

R41高山国府バイパスもまだです。

R41高山国府バイパスもまだです。

先日祥久橋とナビ地図更新(2013-11-22)で書いた祥久橋西詰めとR171の間の区間はこのアップデートで道路が記載されましたので元記事に追記しておきました。

Prius ODD Meter 273314km.