最近全く長距離を走っていないため、適当に溜まっている未走破区間でかつ台風で通行止めになっていない場所ということで比較的アクセスしやすいR371龍神工区に行くことにしました。この区間については和歌山県の

国道371号【龍神殿原工区】の供用について(http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/26911_0.pdf)や国土交通省の再評価結果(平成16年度事業中止箇所)(http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-hyouka/15sai/2_h15_285.pdf)などが詳しいです。計画交通量1300台/日はともかく。

というわけで、めったに使わない高速を第二京阪→近畿道→阪和道と乗り継いで有田ICからR424/425で龍神まで走りました。

一瞬、ガードレールが浮いているのか?と思いましたけど下から棒で支えているようです。通行止め表示で一旦止まりましたけど4t以上の補足があったためゆっくり進みます。

鉄板で補強されていすけど応急処置のままのようです。県道735号単独から国道・県道共用区間に昇格しているはずなのですがあまり恩恵はなさそうです。

目印とした殿原簡易郵便局から2つ目の橋梁(大きい方)という昔ながらの地文航法で走っていきました。が、実際には地図を読み間違えて3つめの橋梁で県道・国道分岐交差点でした。交差点の左手に神社があり案内の簡単な看板も立っていました。まだ青色の路線番号案内標識は無いようです。

橋を渡って3月に開通した龍神殿原工区へ向かいます。

Googleマップ上では10/14現在もバリケードで封鎖されている橋梁と市道分岐から先が新区間です。

周りの様子を見ながら走って約2分で分断部分南側の村道分岐点へ到着しました。当初の目的どおり国道未走破区間消化のためこのまま(地図上は)国道371を中辺路方面へ進みR311へ向かいます。

なぜか照明が点いていませんけど国道のトンネルです。ここまできて改良区間と未改良区間が混在する通常営業モードになりました。特に悪天候や夜間は初心者の方にはおすすめできません。というか、私も出発が遅れたがために日没後に荒れた未改良区間を通過するとは思いませんでした。新しく開通した龍神工区自体は非常に快適な道路でしたけどまだまだ未改良区間が残るため、水上栃谷トンネルを含む県道198号龍神中辺路線の方が使いやすいです。2011年の大水害でR311, R424が通行止・片側交互通行になる中でも使えた実績がr198にはあります。今回もR371→R311→r198→R425/424で折り返しました。

これで残るR371未走行区間はR311→(未開通区間)→一枚岩だけとなりました。

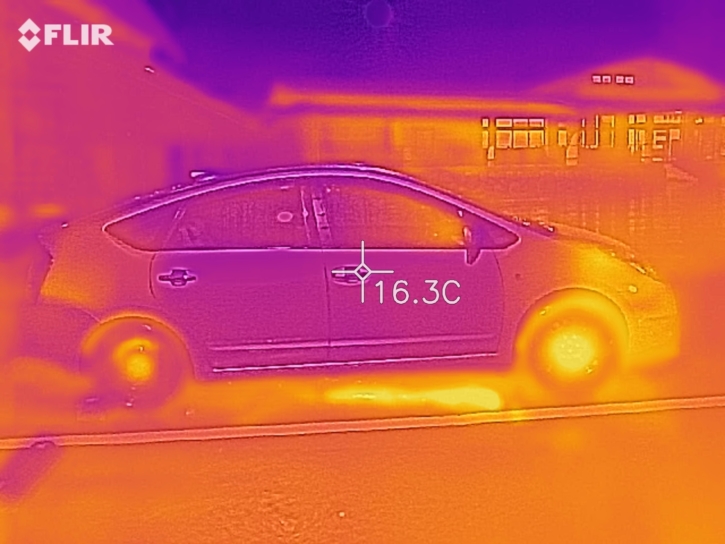

Prius ODD Meter 481404km.