暑くなる前の4月に空冷ファン配置見直し(https://kadono.xsrv.jp/2018/04/15/3628)で対策したつもりだったのですが半年ほど使ってラジエーター側からあまり風が出てこなくなりました。経験から大体原因は分かるのですけど先に対策を考える必要からずっと先送りにしていました。また、徹底的にCPU(だけ)を高負荷かつ長時間回し続けるならば水冷も活きると思うのですけど現状負荷変動が大きく軽負荷の時間のほうが長いため負荷追従性が高い空冷のほうがいいのではないか?と思うようになりました。去年勢いで簡易水冷を導入してみましたが1年経たずにギブアップです。

結局、CPU簡易水冷は以下の点でイマイチとなり空冷化することにしました。

大きい→他に空冷する素子が載っている場合冷却の妨げになる。水冷するならばTDPが大きなGPUの方が優先度が高い。

重い→ラジエーターを上部に取り付けるとトップヘビーでバランスが悪い。取付作業大変。

高い→空冷と比較して導入コストも手間もランニングコスト(電力)もメンテナンスもかかる。

信頼性が低い→ポンプ・水路・ラジエーターを保守しなければならない。

CPU周辺のDRAM, VRMなど他の部品を冷やすことができない。

水漏れの恐怖…。

メンテンナンスフリー?→水路は作り付けなのでどうにもできないがラジエーター冷却系(空冷)はメンテが必要。

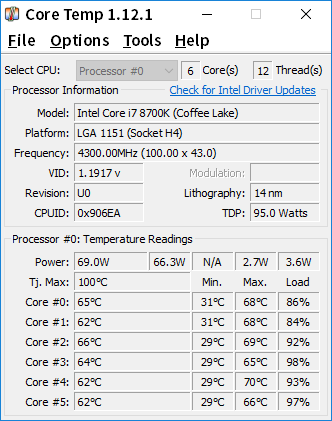

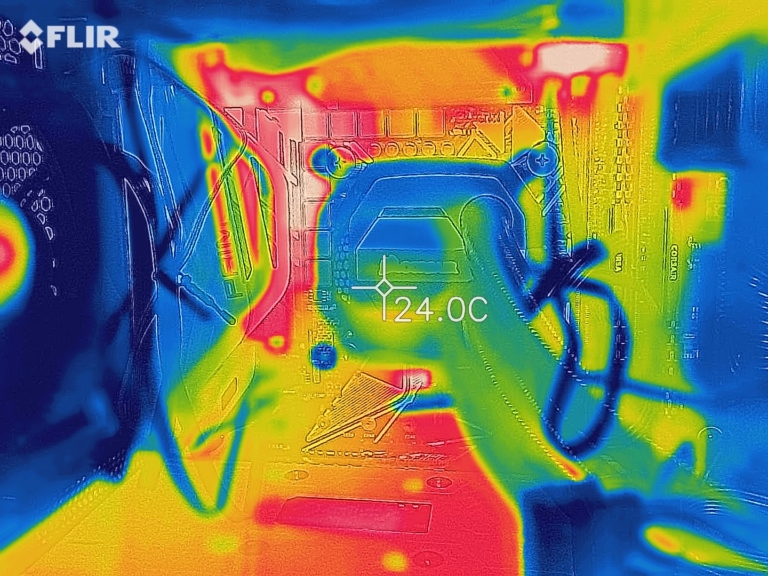

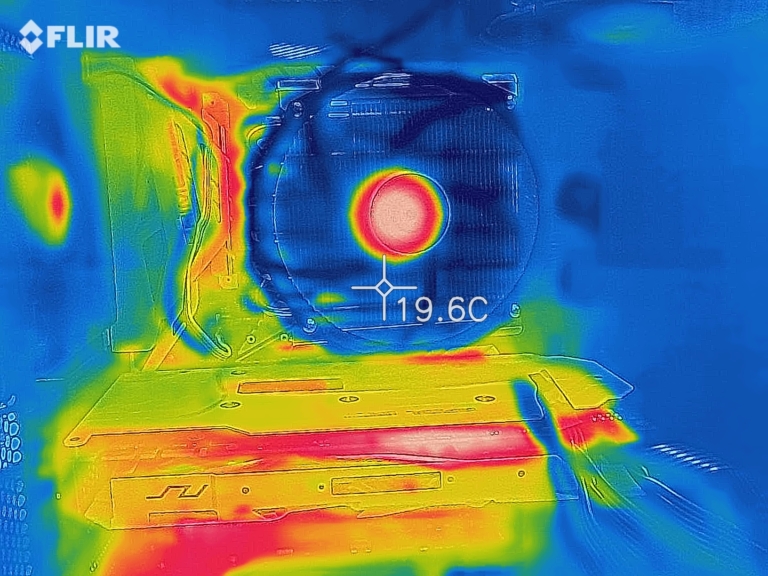

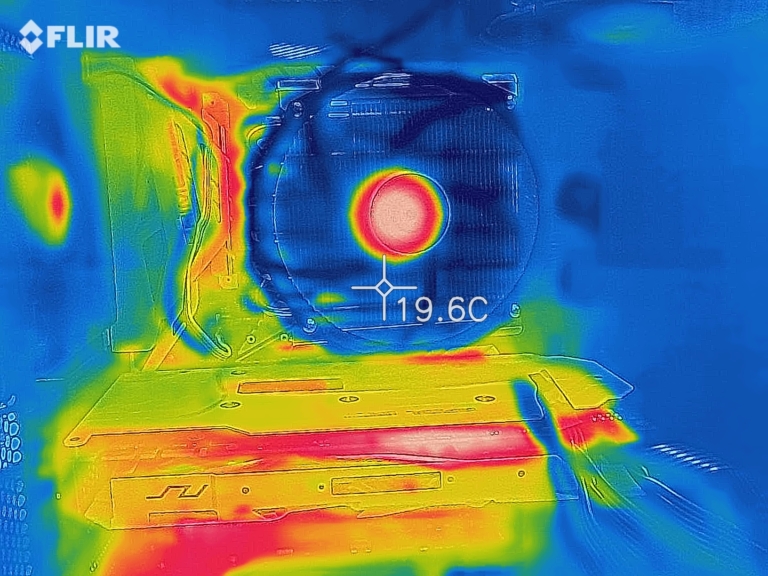

簡易水冷でのCPU周辺温度分布(水路や電線がごちゃごちゃして赤外線が取れない…):

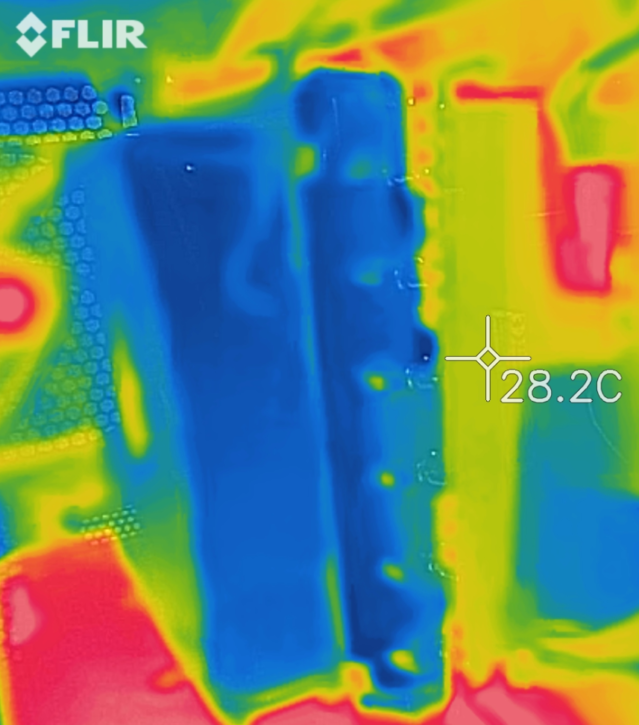

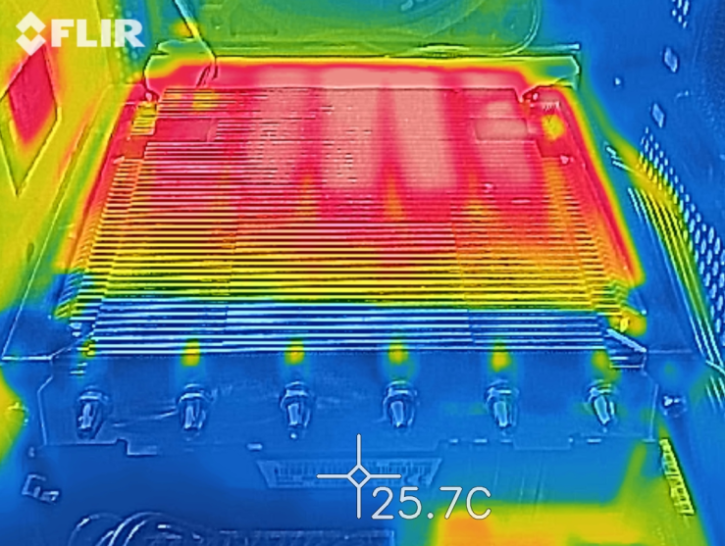

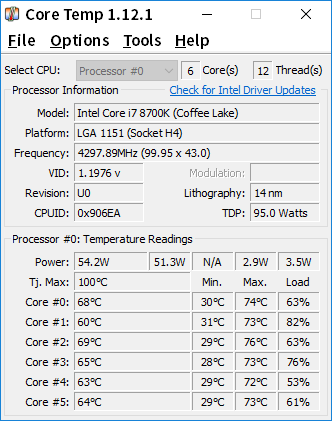

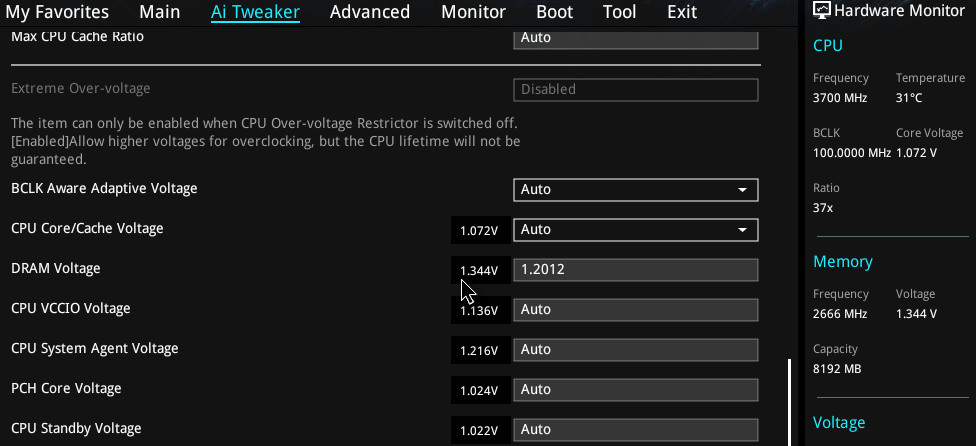

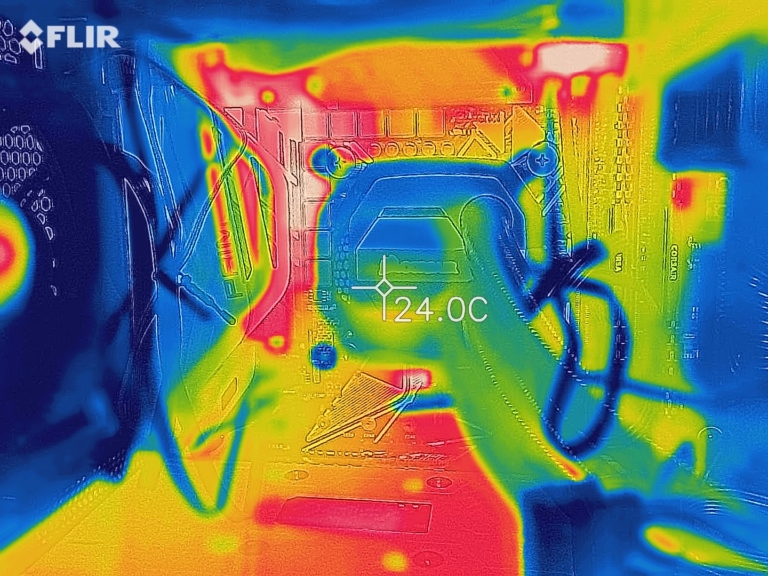

空冷化しファンの速度を高目に設定したCPU周辺温度分布:

低背型のヒートパイプ付き大型空冷フィン+ファンは上記簡易水冷のデメリットがひっくり返ります。

小さい→ポンプへの電源配線が不要、水路なし、ラジエーターはCPU直上。

軽い→取付・取替簡単。

安い→取替簡単、ファンの電力だけしか食わない(ポンプの電力不要かつ負荷追従性能も高い)

信頼性が低そうで高い→目視や音で故障部分がすぐに分かる。

DRAMやVRM、GPUの上面など周りの部品もまとめて冷やせる。(大口径ファンの場合)

ヒートパイプが極めて重要で無電源・小型・軽量・高信頼性の熱移動手段となっています。

水漏れの可能性ゼロ。

メンテナンス容易→ファンの交換簡単、フィンに詰まるホコリを簡単に取れる。

M/Bの温度が露骨に下がりました。同様の指摘をしているサイトやコメントも多いですけど一度は体験しないと分からないのではないか?と思いました。というか、可視光での見た目だけだと水冷が良さそうに見えるのが問題かと。Webでは見た目でゴリ推して単価が高い水冷を推して広告料を稼ぎたいというバイアスがかかっている可能性もあります。

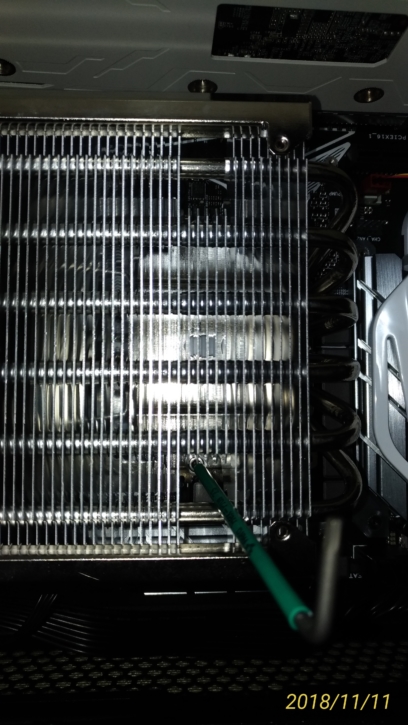

下の写真がたぶん、簡易水冷最大の問題点でわずか半年でこうなりました。ラジエーターの細かいフィンにホコリが詰まって冷却能力が下がっています。ファンのモーターや枠の跡がくっきり。

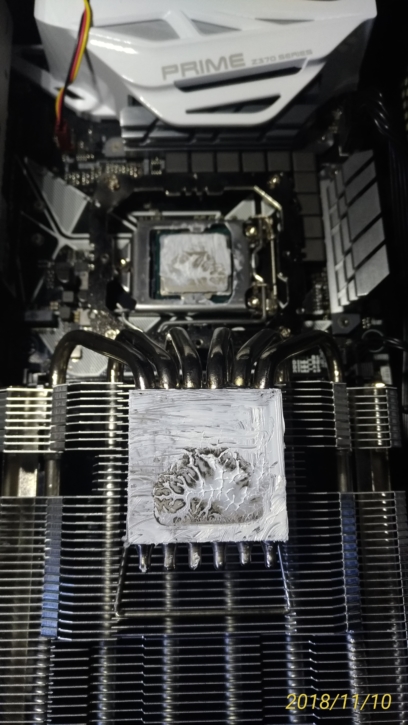

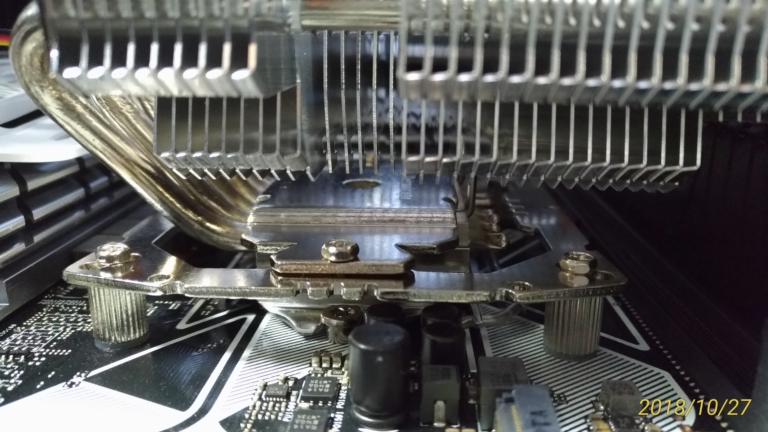

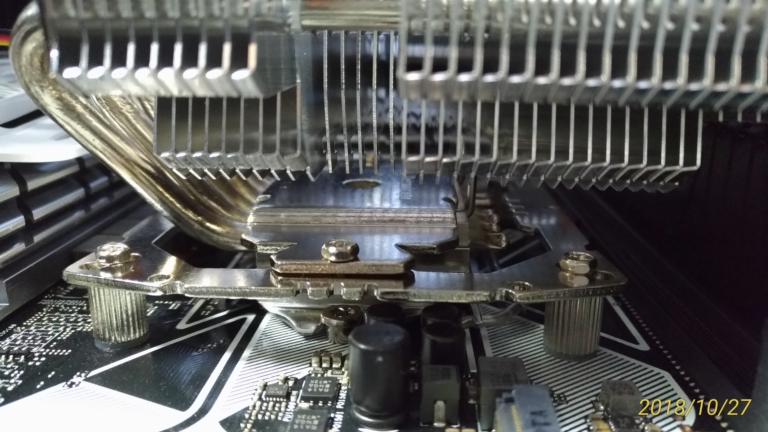

AXP-200 MUSCLE取り付けで苦戦したのが以下の部分(マニュアルstep6)です。

取り付け失敗例(ヒートシンクがグラグラ)。

取り付け失敗例(ヒートシンクがグラグラ)。

CPU側のヘッド部分にMounting Plateを取り付ける際に写真プレート右側の細い金具にプレートの溝が掛かっていなければ正しく固定できません。何かがおかしいのはすぐに分かったのですけど(英語・ドイツ語・中国語しか無い)マニュアルを見てもこのポイントは書いてありませんでした。また、固定ネジがフィリップスねじなのも値段からすると今ひとつでトルクスとは言わなくてもせめて六角にしてほしいところです(そのうち勝手に交換・改造するかも)。