ChangeLogによるとremove-teamviewerというコマンドが追加されたらしく使っていないので実行して削除しました。私の使い方ではほとんど1.2.7と変わらないようでバグフィックスとUSBメモリの書き込み回数減少(=長寿命化)ぐらいでしょうか。

ethOS 1.2.8へのアップデート作業

ChangeLogによるとremove-teamviewerというコマンドが追加されたらしく使っていないので実行して削除しました。私の使い方ではほとんど1.2.7と変わらないようでバグフィックスとUSBメモリの書き込み回数減少(=長寿命化)ぐらいでしょうか。

ethOS設定メモ

いろいろなページを参考にさせていただきましたのでethOS 1.2.7での設定メモを公開します。

### OS本体の設定 sudo ethos-update # updateは再起動直後に実行する必要あり sudo usermod -L root # 戻すときはusermod -U root sudo vi /etc/ssh/sshd_config # Port 9100などへ変更(私の私物マシンは変えています) # PermitRootLogin noへ変更 # sshdのみの再起動はsudo /etc/init.d/ssh restart sudo vi /etc/default/keyboard # XKBLAYOUT="jp"へ変更(usで戻る) passwd ethos # 日本語キーボード使用の場合、上記キーボードレイアウト設定を変えておかないとはまる場合あり sudo vi /etc/network/interfaces #iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet static address 192.168.xxx.yyy netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.xxx.zzz dns-nameservers 8.8.8.8 # DHCPから固定アドレスへ変更(Quick Start Guideの設定例がGoogle Public DNS) force-local # 各マシンのlocal.confのみを参照する(putconfは動かなくなる)、WebServerを使うなら #echo -n "http://your-server.com/config.txt" > /home/ethos/remote.conf rで再起動 # sudo halt -p でシャットダウン後電源OFF ### local.confの設定 custompanel xxxxxxyyyyyy #きっちり6文字でhttp://xxxxxx.ethosdistro.com (全角x*6文字の部分を置き換える)でステータスが見られる #yyyyyyの後ろ6文字はドキュメントでsecretとなっているので送信元の認証用(12文字完全一致したデータだけ受け取る)と思います。

あまりカスタムパネルの設定を紹介しているページが見当たらなかったのでもったいないです。たぶん、ethOSライセンスの金額にはこのサイトのサービス費用も載っています。ソフトのライセンス価格だけでは高いと思っていましたがこの"おんどとり Web Storage"相当の機能を見つけて妥当な気がしました。

GPUの温度変化グラフ(試験用の1枚→2枚へ変更)

GPUの温度変化グラフ(試験用の1枚→2枚へ変更)

表示の時間はUTC固定のようです。仮にマシンがダウンしてデータが消失してもこのテレメトリーからダウン直前までの状態が解析できる可能性があります。壊れない程度に設定するのが基本ですけど遠隔監視が提供されているのは助かります。

特に参考になったページ)

ethOS 設定まとめ(https://hyperbanana.net/1122)

ethOS Minerダウンを検知する仕組み(https://hyperbanana.net/1160)

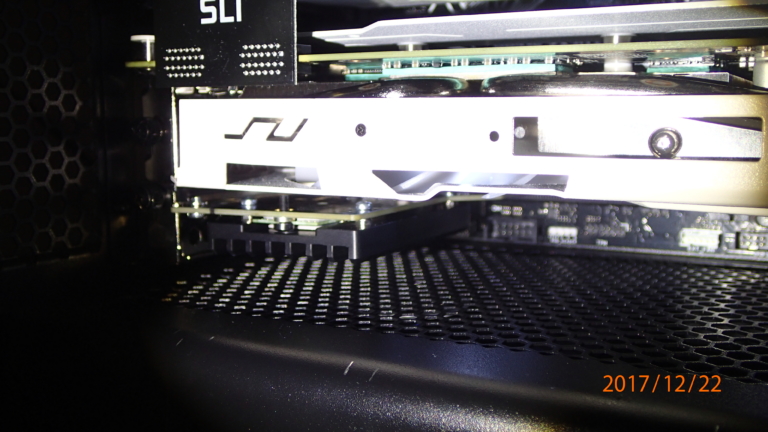

PLEXTOR PX-128M8SeGN + Aquacomputer kryoM.2

ASUS Z370-AのM/B上に付いているM.2 SSDのスロットが冷却やGPU実装後の交換には全く適さないため、止む無く高価でかつPCIeスロット(x4以上)を占有するライザーカードタイプの放熱器を取り付けました。

改造GTX1070 GPU*2の上やSLIの間は熱が酷いので最下段の電源ファンでの冷却を期待します。色々検索して実績があるkryoM.2 (無印)というヒートシンクを購入しました。基板自体も電気的な接続だけでなく冷却性能を強化した特製のようです。ようやくフル稼働時のサーマルスロットリングから開放されそうです。

GPUの下にあるPCIe x16_3のスロット押し込みます。

GPUの下にあるPCIe x16_3のスロット押し込みます。

大型ヒートシンクが効くのか、あるいは下側にあるPSUの冷却ファンのおかげか?M.2 SSD稼働後初めて30℃以下(ベンチをとっても40℃以下)となりました。PCIeが足りなくなったらライザーカードで吊るすかもしれませんがPCIe x1にすると遅くなる(それでもSATAよりは速い)ためバランスを検討する必要があります。

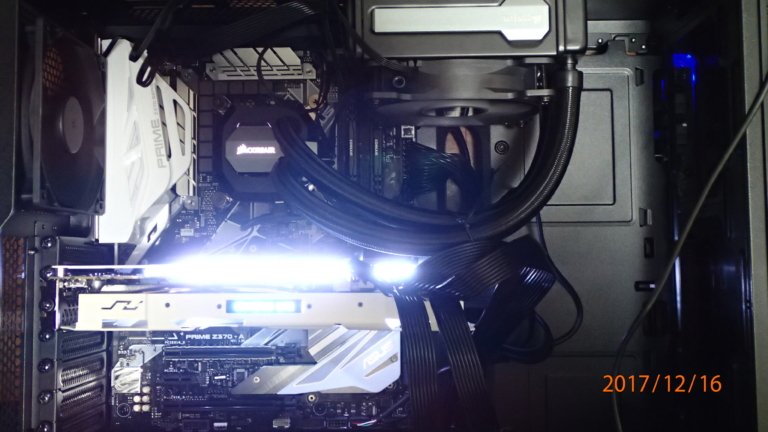

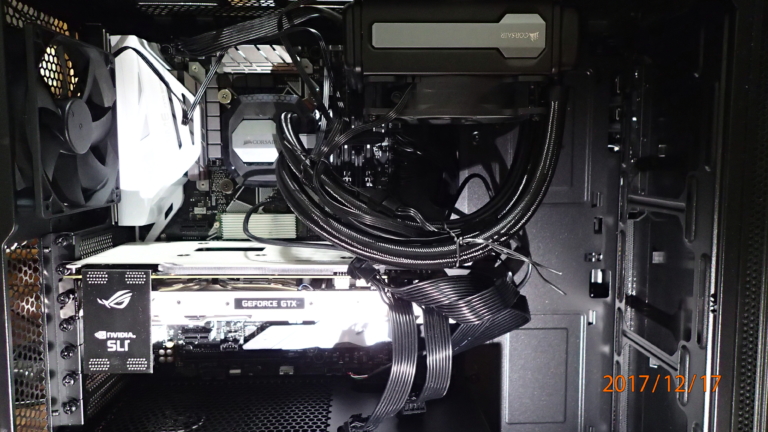

GPU1 GK-GTX1070-E8GB/WHITE 2枚めの改造&実装

夜な夜なギラギラ光っていたGPU GK-GTX1070-E8GB/WHITEを追加でもう1枚(Amazonは在庫が切れたためドスパラより購入)取り付けるついでに電飾LEDをハンダ作業無しで簡単に外せる限り外すことにしました。私が使用している筐体のサイドパネルは鉄板なのでいくら内部で光っても背面から明かりが漏れてくるだけとなり電力の無駄と放熱の効率を下げるだけとなっています。

当然ながら改造すると保証対象外となりますのでリプレースないしは壊れるまで稼働させるしか無くなります。(どちらにしろ初期不良確認後に外箱を捨てているため中古として売却するつもりはありません。)

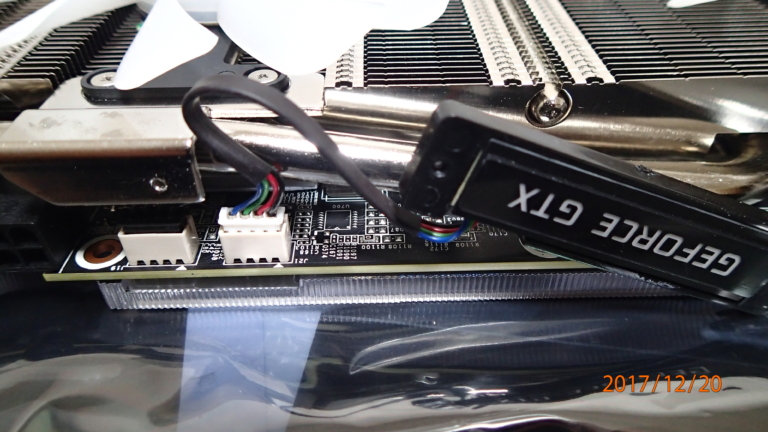

横側から見えているコネクタ2つがロゴとバックパネル照明の電源です。

横側から見えているコネクタ2つがロゴとバックパネル照明の電源です。

放熱器を取り外したGPU chip本体GP104-200-A1。

放熱器を取り外したGPU chip本体GP104-200-A1。

Core i7-8700K CPUに付けているCorsair H80i V2に最初からついていたグリスの性能は思ったよりも良くTG-K-001-RS Kryonaut に変えても1℃下がるかどうかというレベル(同じか少なくともHydronaut級がついていた模様)でしたがより発熱が酷いはずのGPUの方が組み立てが雑なようでグリスもKryonautへ塗り直しました。ゲーム用として販売されているので24Hフル稼働は想定外なのかもしれません。が、そのわりに付属ファンは高回転(80%設定3600rpmで運用中)にも関わらず静かだったりします。GPUチップおよびカードのシリアルナンバーより1年近くドスパラの在庫になっていた(店頭在庫?)ようです。

分解して出てきた不要パーツ(ファン固定用ネジSCM-04は除く)

分解して出てきた不要パーツ(ファン固定用ネジSCM-04は除く)

電飾基板と導光板、ロゴ電飾ユニットをすべて廃棄しました。温度差を観測して同型のGPU0も改造予定です。

GPU0 GK-GTX1070-E8GB/WHITE実装

新PC組み立て手順めも(CPU, M/B本体編)

5年以上前の2012年8月(https://kadono.xsrv.jp/2012/08/28/)以来になる新型(22 nm→14 nm)CPUを積んだPCを組み立て始めました。Core i5 3570K もそこそこ速いCPUでしたが古くなってきて最新のCPUとは2倍上(Core i7-8700Kのpassmarkでx2.28)の差がついています。さらに巨大なGPUの積み込みも考慮してATXケース丸ごと一新します。CPU周りの本体だけで100W超え、GPU追加時は最大500Wの消費を想定するため簡易水冷による冷却機構の大幅強化も行います。

最大消費電力500W想定で見積もったため電源は630Wか650Wで高効率品から選び納期・値段よりSST-ST65F-PTになりました。80PLUS Platinum認証(電源効率89~92%)とこれまで私が個人で購入した中で最も高い効率の電源ユニットです。

以下、手順メモです。

到着した部品確認(伝票と突き合わせ)→OK

ケース取り出し→目視確認OK

メモリモジュールCorsair CMK8GX4M2A2666C16 (DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組)取り付け(CPUから遠い_2の方に2枚)

メモリモジュールCorsair CMK8GX4M2A2666C16 (DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組)取り付け(CPUから遠い_2の方に2枚)

CPU Intel Core i7 8700K取り付け

CPU Intel Core i7 8700K取り付け

CPUファン仮組み(CPU側のみ、ラジエーター設置場所検討)

M/B仮組み

CPUラジエーター仮組み→失敗(30cm級GPUが確実に干渉)

CPUラジエーター仮組み→失敗(30cm級GPUが確実に干渉)

前方排気もやはりおかしいというかパネルの形状からも無理

→無難に上方+背面排気(吸気ファンなしで自然吸気)へ。

※この時点でGPUとM.2 SSDの干渉(GPUを1枚でも実装するとM.2 SSDが取り外せない)に気づくべきでした。

CPUラジエーター配置再検討→決定

CPUラジエーター配置再検討→決定

M/B完全固定(CPUラジエーターを外さなければM/Bはもはや外せない)

シャーシファン電源取り付け(狭い…)

一旦部品を固定(持ち上げて回転させ落下物がないか?グラつきがないか?確認)→OK

配線引き回し検討→30cm級GPUとEATX12V 8pinケーブルが干渉の恐れあり

電源ユニット仮組み(配線検討)→EATX12V 8pinはM/B側は4pin*2, PSU側に8pin*1(逆はささらない)

一時動作試験(OSなしBIOSまで)→ファン作動+CPU温度確認(12threadでも室温+10℃しか上がらず…)

SSD取り付け→2mmのネジが足りない、M/B上のSSD冷却フィン?固定ネジ(3本中1本)を流用して仮固定

ケーブル仮固定→OK

ケーブル仮固定→OK

M/Bへの電源をM/B背面に回してGPU取り付けスペースを確保しました。SLIもできそうです。

写真を並べるとよくわかりますがだいぶ配線も整理できてきました。

OSインストール→OK

ハードウェアモニタインストール→OK

配線全接続確認→エアフロー確認

温度確認、冷却設定検討

結論だけ書くと、Core i7-8700K @4.7GHzにH80i V2はオーバースペックでした。

Sync All Cores等のオーバークロックへの余裕があるともいえますが、仕様範囲内(Per Coreで全コアMax 4.3GHz)で使う限りM.2 SSDやGPUの方が熱くなりそうです。

M.2 SSDがオーバーヒートで減速するとCPU/GPUの足を引っ張ってしまいます。

特殊CPUグリス塗布→失敗、通常(?)の非導電性グリスTG-K-001-RSに塗り直し

CPU温度再確認&冷却機構最終調整→M.2 SSDが熱すぎ対策検討中

GPU下のM.2_1スロット(M.2 Socket3 Key M規格)はメンテナンスに問題があり運用困難なため取り外し。

GPU-CPUの間というひどい場所にあるM.2_2スロットへ移動するが熱問題解決できず。

→SSDに簡易放熱フィンを貼ってみたもののGPUが過熱すると役に立たず。

→PCI-Eライザーカード購入へ(GPUと共に別記事予定)。

今回は最新鋭部品(Core i7 8700K + Z370)をターゲットにしたためか5年前と異なり、Amazon.co.jp単独では揃わず、一方でユニットコムとの取引停止も継続中のためドスパラからも値段と納期を見て分割して購入しました。

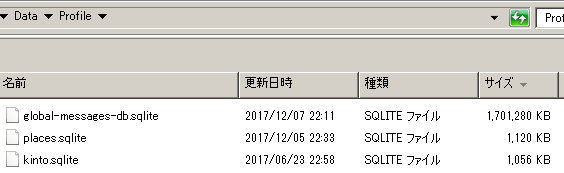

Thunderbird軽量化

最近なんだかThunderbirdが重たいので検索したところThunderbird3があまりに重いのでグローバル検索を止めて高速化するメモ(http://blog.browncat.org/2010/03/thunderbird3-stop-global-search.html)というページが見つかり確認しました。

1.7GB近く…。

以上。

Python3(Windows版)でのCSV出力空行(CR)問題対策

先日困って検索したところ、ズバリなページが見つかり大変助かりました。3年以上前の記事(Python3.3,Windows7)ですが私のPython3.6.3,Windows7でも発生しています。pythonでcsvファイルを整形したいが、一行間隔で空行を出力してしまいハマった話(http://helloworldryo.hatenablog.com/entry/2014/05/07/031628)にありますとおりWindows上でPython3のcsv出力機能を使うと不要な改行コード(CR)が入り空行が大量に入ってしまいます。Linux (CentOS7.4 1708)上のPython-3.6.3では発生していません。私が気づいたのは同じスクリプトのLinuxとWindowsの実行結果を比較してあまりに違ったためです。

以下、Python3.6.3での検証用に上記ページのサンプルを使わせていただきました。

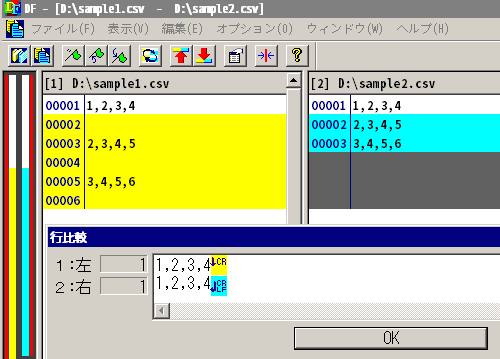

Windowsで実行したsample1.csv(右上)には空行ができる。(Linuxではどちらのスクリプトもsample2.csvの内容になる)

Windowsで実行したsample1.csv(右上)には空行ができる。(Linuxではどちらのスクリプトもsample2.csvの内容になる)

sampel1.csvとsample2.csvの比較(行末がなぜかCRだけになっている)

sampel1.csvとsample2.csvの比較(行末がなぜかCRだけになっている)

このPythonの機能で出力したCSVファイルの改行コードはLinuxでもCR+LFとなるため完全一致します。元々LFだけだった名残でWindows向けにCRを追加して余分(CR+CR+LF)になっているのではないか?と推定します。対策済みコードをLinuxで走らせても問題は起きないようです。

追記)上記キャプチャ画像中のサクラエディタのフォントはGoogle Noto Fonts化しています。ところが、初稿でのDF画像は古いFixedSys(Microsoft Corp. 1993)のままでしたので差し替えました。

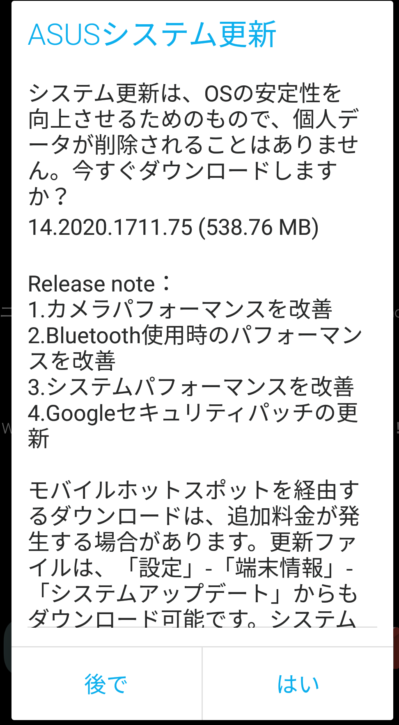

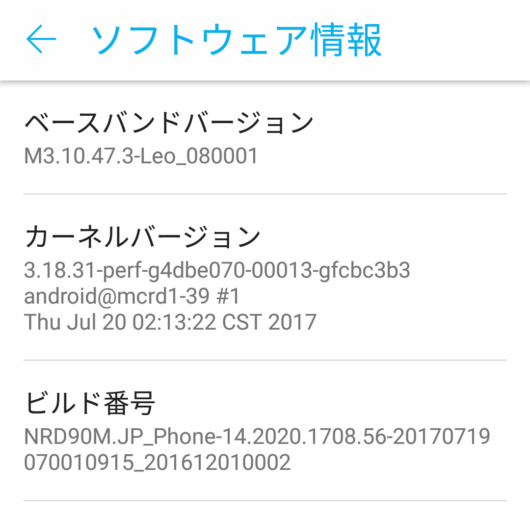

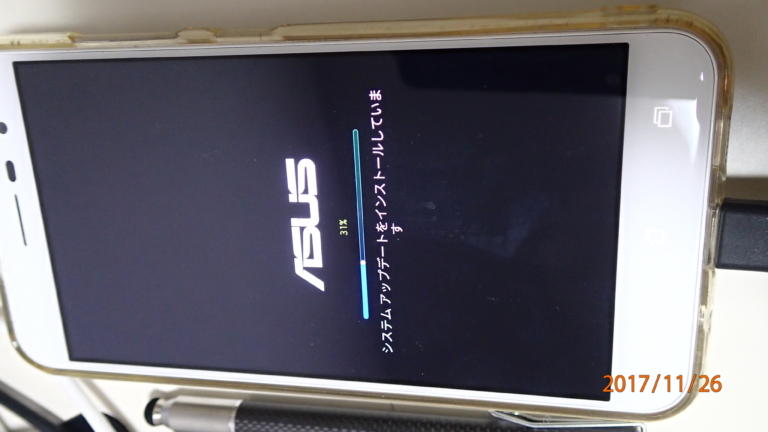

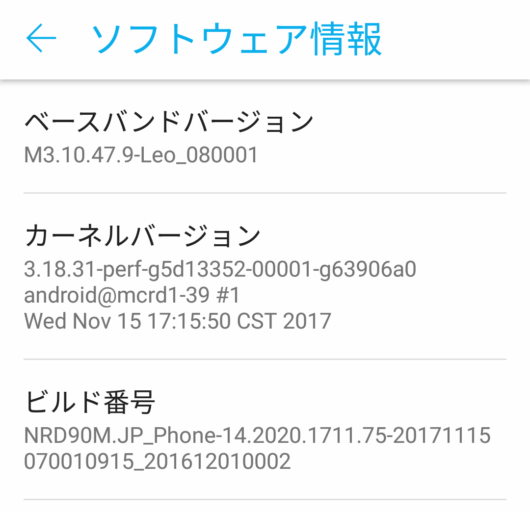

Zenfone3 ZE520KLアップデート(14.2020.1711.75)

Google Chromeのフォント設定をChromebook C213NA (Google Noto Fonts)に合わせる

よく考えたらわざわざChromebook丸ごと買わなくてもGoogle Noto Fonts自体がオープンソースで配布されているのでフォントをインストールしてフォントの設定だけコピーしたら良かった…。今更すぎますがASUS Chromebook Flip C213NAをChromeで表示されるフォントが気に入って購入してしまいました。このにっきおよびGoogle検索・表示用として活躍しているのでいいのですけど普通に古いWindowsPCでも良かったような。

C213NAのChromeフォント設定(当然? Google Noto Fontsです)。

C213NAのChromeフォント設定(当然? Google Noto Fontsです)。

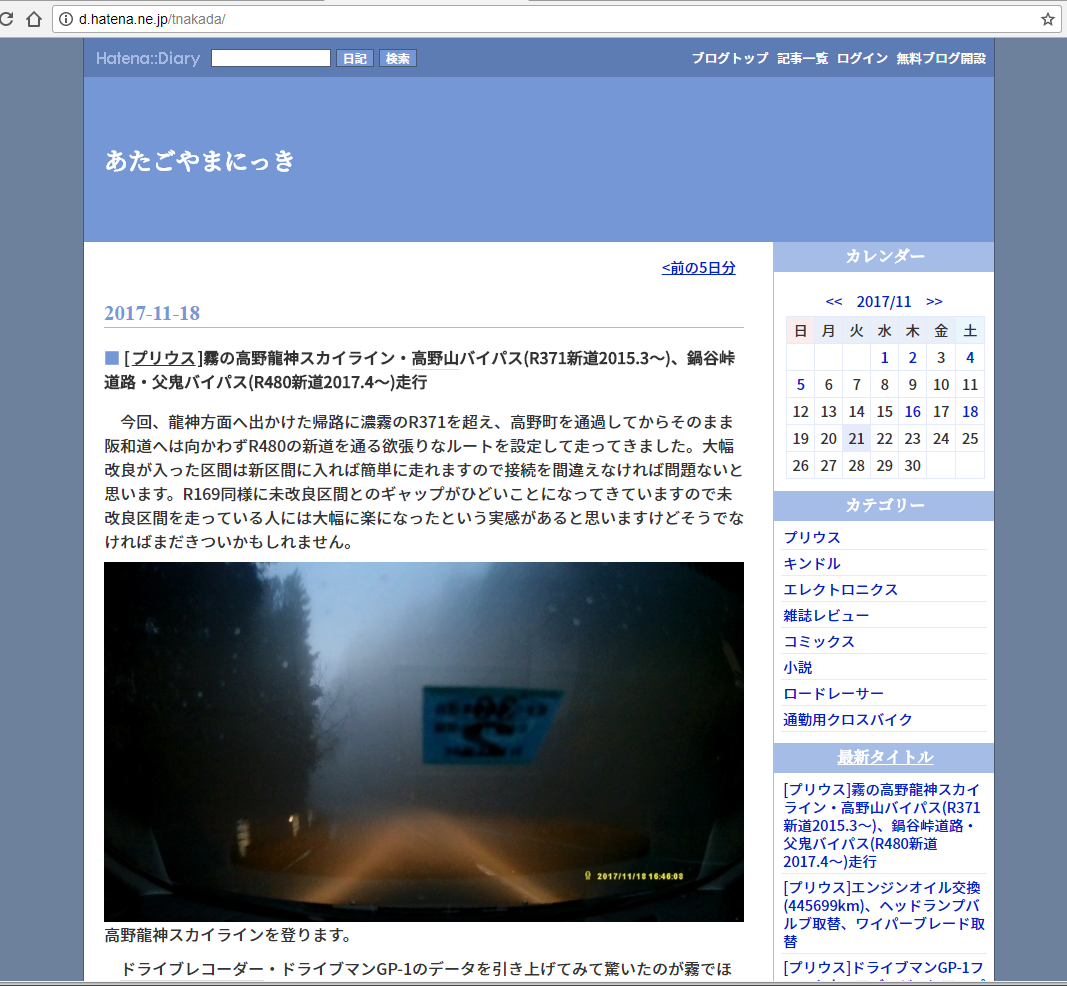

C213NAでの11/18分記事トップ。

C213NAでの11/18分記事トップ。

Windows7 PCでフォントを設定し直した上記と同じ記事表示。

Windows7 PCでフォントを設定し直した上記と同じ記事表示。

Windows7 PCの方が解像度が高いため表示領域の違いはありますがパッと見たときの印象がようやく揃いました。個人的にMSゴシックもメイリオも游ゴシックもイマイチ(どれか一つと聞かれたら慣れからメイリオか?)でした。Noto Fontsは非常に重たいですのでスタイルシートで束縛したりはしませんがGoogle Chromeを使っている方にはお勧めします。ChromebookやAndroid 6.0以降で標準のようです。

Windows7でのインストールメモ(Windows10は確認中というか苦戦中):

Google Noto Fonts(https://www.google.com/get/noto/)でJPで検索して以下の2つをダウンロード。

Noto Sans CJK JP

Noto Sans CJK JP

Noto Serif CJK JP

Noto Serif CJK JP

Windows版のChromeではNoto Sans CJK JP Medium, Noto Serif CJK JP Medium, Noto Sans Mono CJK Regularで設定すると上記キャプチャ画像のようにほぼChromebook C213NAと同じ見た目となるようです。等幅フォントのMonoだけはMedium (Weight 500)が無いのでRegular (Weight 400)で設定しました。