ハケやらスポンジが付いた部品を乾かすには時間が掛かります。かといってヘアドライヤーを使うと樹脂にダメージが入りそうですし面倒です。そこそこの温風が連続して出て来る機械があれば…と思っていたらありました。そう、どこかのジョークでみたNVIDIAヘアドライヤーを応用すればいいのではないかと。

GPUの直上に来ずかつ熱風が吹き出す筐体前方上面に強力なCorsair ML140 Pro (14cmファン)を配置しホコリよけに目が細かい金網(アルミ製ファンフィルター140mm角CFA-140B-BK)を取り付けるとこで30〜40℃付近の弱い熱風が出てくる乾燥機の出来上がりです。温度管理のポイントはethOSを使ってGPUに供給する電力とチップ温度を制御するところです(16nmFINFETを駆使酷使し電気代回収機構まで備えた超ハイテク熱源)。

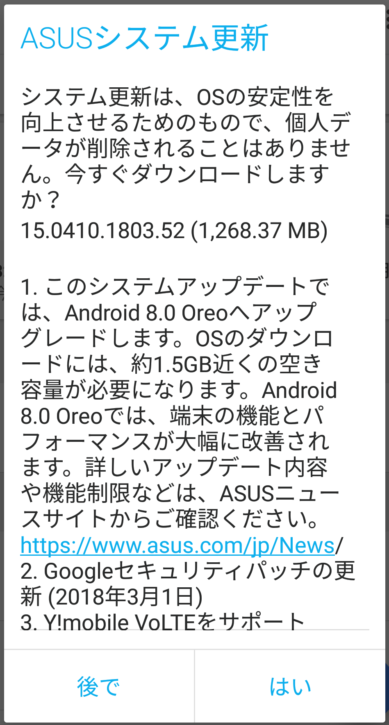

マキタラウンドブラシ A-37471を乾燥中

マキタラウンドブラシ A-37471を乾燥中

マキタバルブステーコンプリートゴミストッパー 142650-6(すごい品名です)を乾燥中

マキタバルブステーコンプリートゴミストッパー 142650-6(すごい品名です)を乾燥中

水気は吹き飛ばすなり拭き取るなりしてから仕上げの乾燥に使えそうです。ポイントは中心部よりも風量がある周辺部に置くところでしょうか。Core i7-8700K用水冷ユニットCorsair H80i v2のラジエーター上面は空気抵抗が大きいのか風量不足でいまいちでした。空冷式GPU(群)+大型ファンが良さそう(?)です。私は持っていませんけど、オープンラックタイプのマイニングマシンならば衣類乾燥機になりそうな気も…。

注)このような使い方を意図して販売されている製品(特に熱源のGPU)ではありません。というか掃除機の部品を洗浄しているのは珍しい?

NVIDIAドライヤー(GTX1070*2+ML140+CFA-140B-BK)

Anker 5-in-1 プレミアム USB-Cハブ購入

なんだかんだで5GHz帯も機械が増えて遅くなってきたため一部でも有線化を考えていたところAmazonタイムセールでAnkerのHDMI, USBハブと一体化したイーサネットアダプタが数量限定で出ていましたのでポチりました。

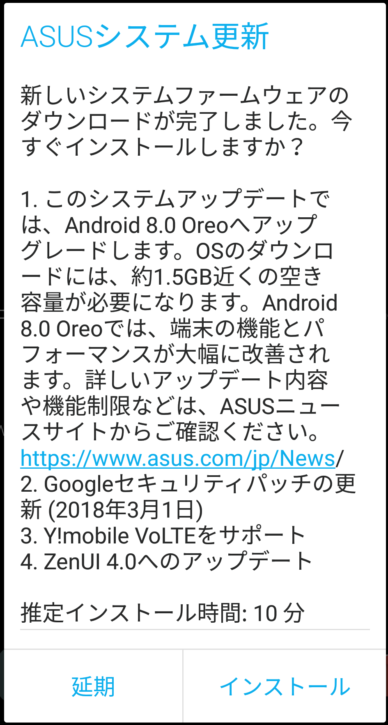

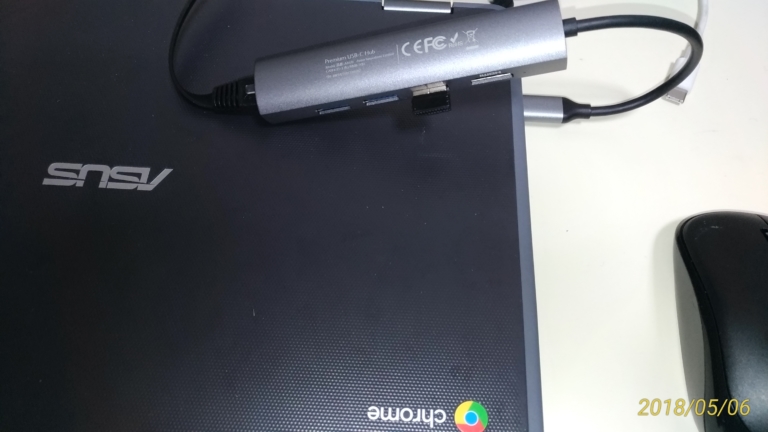

C213NAと新型ハブ(イーサネット接続、マウス用ドングル接続)

C213NAと新型ハブ(イーサネット接続、マウス用ドングル接続)

目的のChromebook C213NAではHDMI, GbE, USB(本日確認したのはコードレスマウスM-IR07DRのみ)すべて動作しました。この記事も有線LAN経由で接続してアップロードしています。

あわよくばZE520KL(Android8.0.0)でも使えないかと繋ぎ変えましたが残念ながらUSBのみが動作確認できGbE, HDMIは無理そうでした。

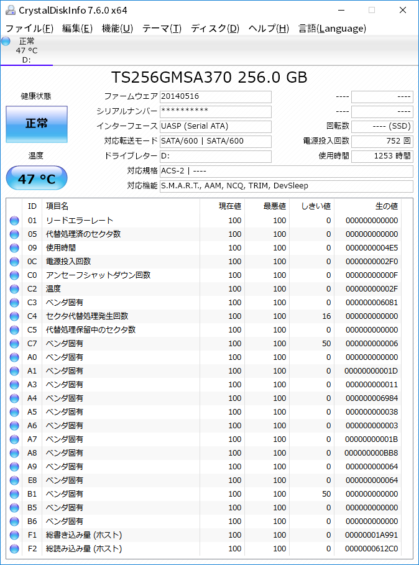

ethOSでNTFS 256GB mSATA3 SSD読み取り(read-only)

片付けていてCF-AX2で使用していたTranscend TS256GMSA370が出てきたのでethOSで稼働中のマシンにつないでみました。中身はTOSHIBA製のようです。dmesg表示の一部(SerialNumberの下位7Byte)は*にしています。一応マウントはできましたけどread-onlyのみ対応のようです(オプションは特に指定していません)。

[ 2070.769106] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd [ 2070.790115] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0080, idProduct=a001 [ 2070.790121] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2070.790125] usb 2-1: Product: External USB 3.0 [ 2070.790128] usb 2-1: Manufacturer: TOSHIBA [ 2070.790132] usb 2-1: SerialNumber: 201503******* [ 2070.792791] scsi host1: uas [ 2070.793447] scsi 1:0:0:0: Direct-Access TO Exter nal USB 3.0 0203 PQ: 0 ANSI: 6 [ 2070.794350] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 2070.794883] sd 1:0:0:0: [sdb] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB) [ 2070.794887] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks [ 2070.795041] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 2070.795045] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 53 00 00 08 [ 2070.795341] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 2070.799028] sdb: sdb1 [ 2070.800532] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk [ 2103.060303] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE]. /home/ethos $ sudo mkdir /mnt/sdb1 /home/ethos $ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1 mount: warning: /mnt/sdb1 seems to be mounted read-only. /home/ethos $ mount -v |grep sdb1 /dev/sdb1 on /mnt/sdb1 type ntfs (ro,relatime,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)

途中で、scsi host1: uasという表示があることからLinuxもUASPに対応しているようです。検索するとkernel 3.15以降で対応らしい。

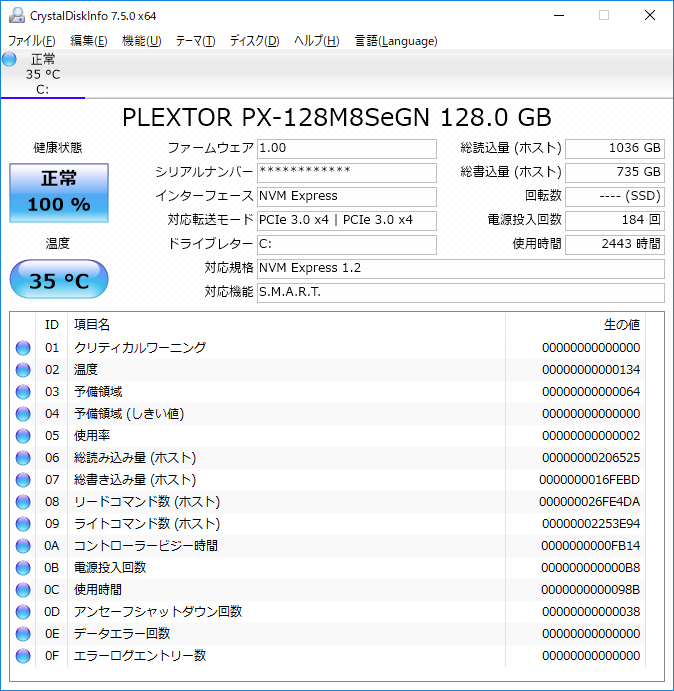

Windows10のマシンでCrystalDiskInfoを実行、まだ使えそうです。

Windows10のマシンでCrystalDiskInfoを実行、まだ使えそうです。

Amazon.co.jpで検索するとこのSSDはまだ現役で私が購入した頃(2014年10月)からなんと2割以上値上がり(!)しています。HDDのように値下がり一方ではないようです。3年保証とのことなので2017年10月で保証期間は終了しています。

Inateck USB3.0 HDDスタンドFD1003購入

公式対応は4TBまでとなっています。が、たぶん動くだろうということでIronWolf 10TBを突っ込んだら一応動きました。当然、動かなかったり不具合があっても動作保証対象外です。

逆さまにして突っ込みます。

逆さまにして突っ込みます。

HDD上のポストイットが2枚あるのはSNだけでなくWWN, PSIDもこのHDD固有の識別子のようだからです。

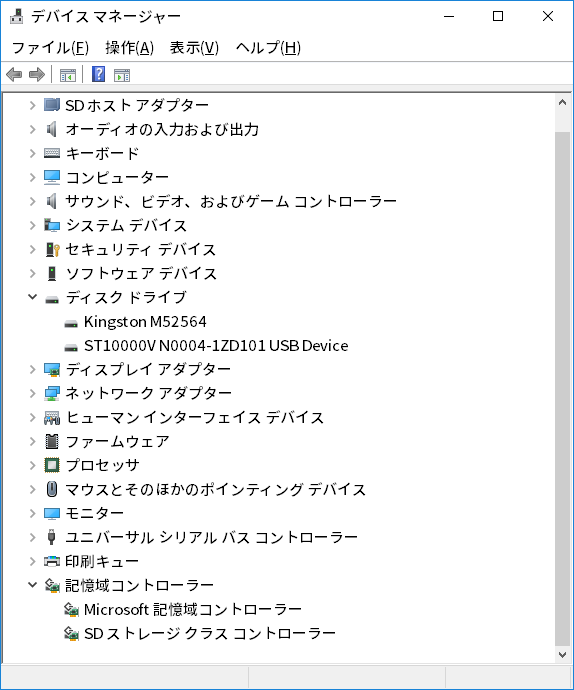

インターフェイスの欄がUASPに変わりました。

インターフェイスの欄がUASPに変わりました。

UASP対応のスタンドにexFATのHDDを接続することで少し速くなった気がしますけどまだNTFSとexFATの差をカバーするほどではありませんでした。ドラレコ動画のように容量が大きければかなりマシなのですがソースコードなど細かいファイルが大量にあるとexFATではかなり遅いです。かといってNTFSのHDDを読み書きするためだけに一々Windowsマシンを用意するのも面倒というかコストが掛かりますし。

次は体当たりでext4試行かな?12TB IronWolf(WD高くて買えません)がそろそろ必要なのですけど予算が…。

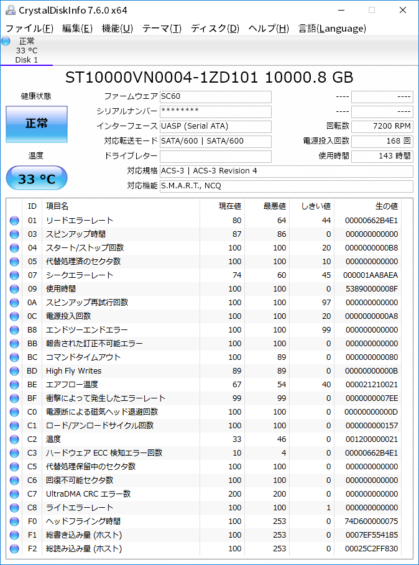

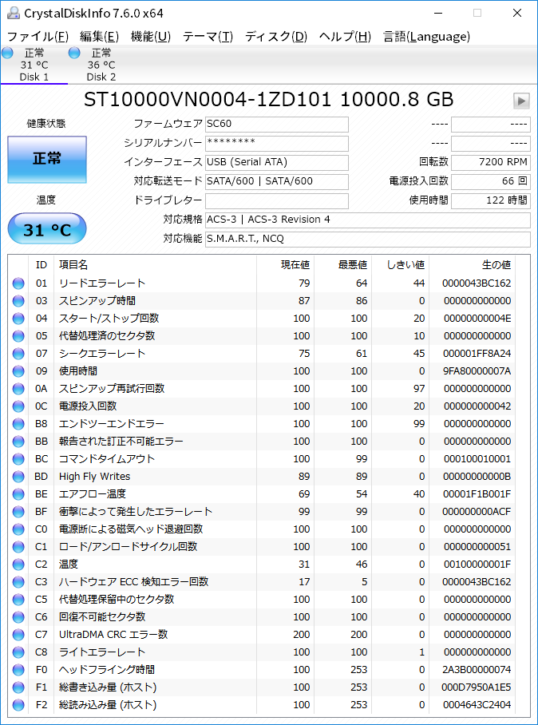

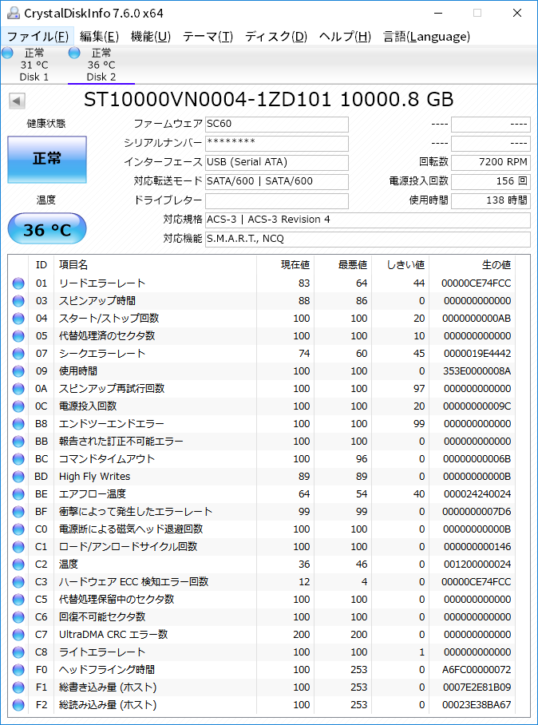

IronWolf 10TB ST10000VN0004その後とUSB I/FがUASPに対応していなかった、exfat遅い。

連休後半ということでメンテナンスが続くわけです。IronWolf 10TBが1年以上生き残れるか不安でしたがまだエラーは出ていません。ドラレコの動画(整理できず保管してあるだけ)を中心に総容量の90%以上を使ったデータが眠っています。

ST10000VN0004一号

ST10000VN0004一号

ST10000VN0004二号

ST10000VN0004二号

一号(2017/1購入)は無難にNTFSフォーマット、二号はなんとなくexfatにしたのですけど明らかにNTFSの方がかなり速いです。二号(exfat)から一号(NTFS)へ300GB程度のファイルをコピーしようとしたところ、exfatの読み込みが遅くて書き込みよりも読み込みが遅いという変な状態になりました。Windowsでしか読み書きしないならばNTFSの方がいいようです。が、再フォーマットと10TB近くのデータを書き戻すのもかなり面倒なので棚上げ。課題は検出できたということで前向きに捉えておきます。

exFATの速度についてはexFATは速いのか? (FAT、NTFSとの違いとベンチマーク)(http://4147.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/exfat-fatntfs-e.html)というページが検索で見つかり、FAT32よりは速いもののNTFSと比べると半分程度のようです。

あと、上記CrystalDiskInfoのデータを見てHDD本体に異常はなさそうなのですけどSATA – USB I/Fとして使っているOWL-PCSPS3U3U2 (2016/10購入)がUASPで動いていないようです。ただ、元々10TB HDDが非対応だったはずで動いているだけでもラッキーなのかも。

UASP非対応らしい。

UASP非対応らしい。

おまけでNVMe SDD PX-128M8SeGNの現況。思ったよりも短時間にデータを読み書きしたようです。が、ベンチ連続の酷使でもエラーはまだありません。

NVMe一号

NVMe一号

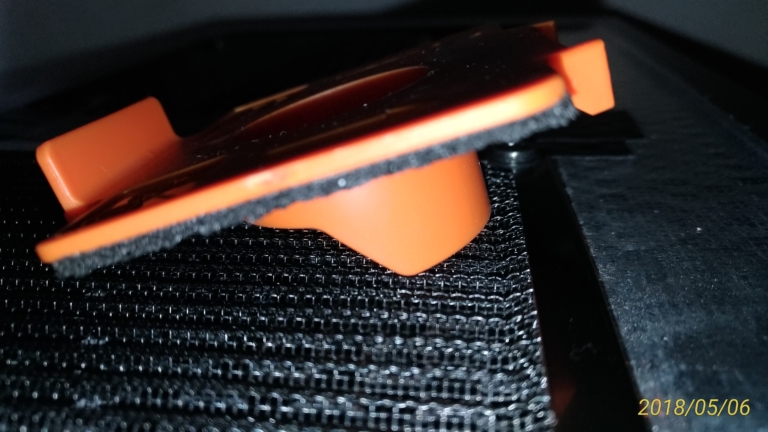

Zenfone3 ZE520KLアップデートAndroid 8.0 Oreoへ(15.0410.1803.52)

ethOSでexfat 128GB microSDカード読み取り失敗

microSDカードリーダー(BSCR15TU3)は認識したのですがexfatに未対応、apt-getで入れようとしても怒られました。このOS本来の使い方から完全に逸脱した使い方をしようとしたので仕方ないですけど起動しっぱなしのマシンから読んだほうが効率が良さそうだったので試してみました。

/home/ethos $ dmesg |tail [1474754.386207] sdf: sdf1 [1474754.388351] sd 1:0:0:4: [sdf] Attached SCSI removable disk [1474875.257505] FAT-fs (sdf1): bogus number of reserved sectors [1474875.257507] FAT-fs (sdf1): Can't find a valid FAT filesystem [1475018.566879] usb 2-2: USB disconnect, device number 3 /home/ethos $ sudo mount /dev/sdf1 /mnt/sdf1 mount: unknown filesystem type 'exfat' /home/ethos $ sudo apt-get install exfat-fuse exfat-utils WARNING: Upgrading, updating, and/or installing packages with apt-get is unsupported and will likely break ethOS. If you still want to apt-get, use apt-get-ubuntu. install exfat-fuse exfat-utils

さて、どうしたものか。連休後半の課題か?。さしあたってはChromebook C213NAを起動して繋いでみたら何事もなく読み書きできたので良しとします。

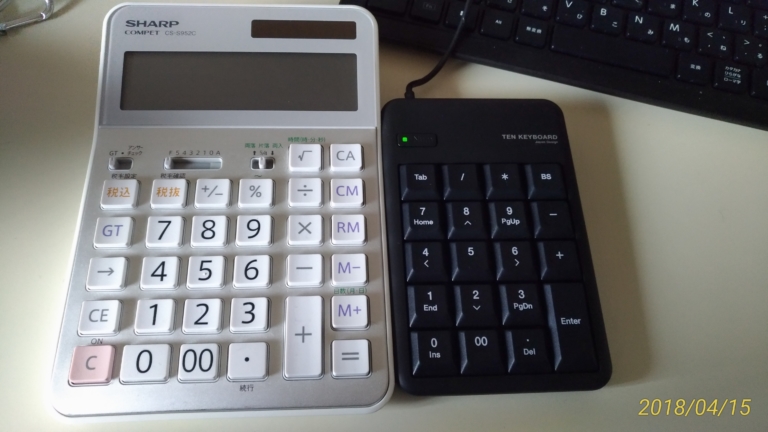

エレコム有線テンキーボードTK-TCM011BK購入

数字を大量に打ち込む必要がありよく考えるとテンキーが無い。しかもPC用キーボードのテンキーは通常右手側にあり電卓と同様に左手で打つようにはなっていません。やむを得ず新規でAmazon.co.jpの評価が高そうなテンキーを購入しました。ポイントは私が普段使っている電卓SHARP COMPET CS-S952Cと配列が最低でも数字だけは同じ(1の下が0で2の下が00)ことです。できれば→の位置にBSがあり四則演算やEnter(=)も同じ位置ならば文句なしなのですけどそこまではすぐには見つかりませんでした。

左CS-S952C、右TK-TCM011BK

左CS-S952C、右TK-TCM011BK

ちなみに、Chromebook C213NAにつないでもこのテンキーは動作しました。どれだけ需要があるかは謎ですけど。

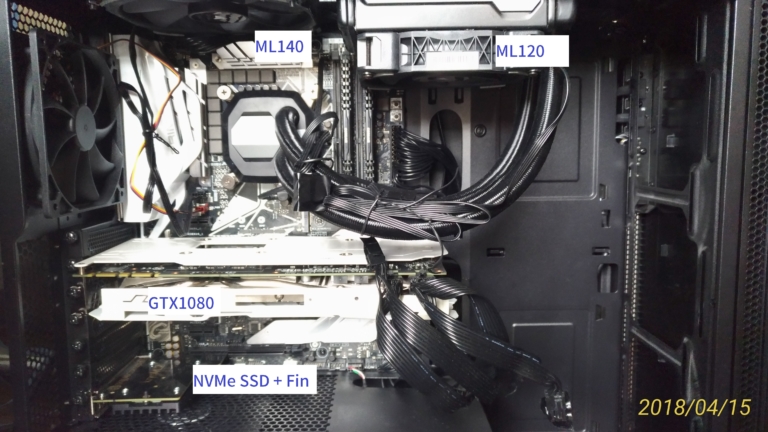

空冷ファン配置見直し

玄人志向(というかGALAX)のGTX1070, 1080カードはGPUの熱をケースの内側にも熱風として吹き出します(下の写真GPUの右方向へも吹く)。特にケース前面の吸気ファンをGPUの高さにつけると風がぶつかる(熱風をGPU側に押し返してしまう)らしく冷却効率が悪化しました。

見直し後のファン配置。

見直し後のファン配置。

対策として前面に付けていた14cmファン(ML140)を取り外して上面後部へ移動させ前面は自然吸気にしました。また背面ファンはあまり冷却に寄与していないのですが筐体を壁に寄せたときにGPUが吐き出す熱風を再吸気する恐れがあるため逆流防止のためだけに低速ファンを付けています。背面は塞ぐだけでもいいかもしれません。

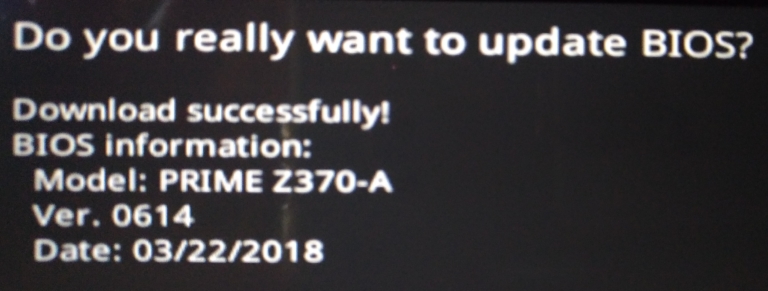

PRIME Z370-A BIOS 0605→0614へのアップデート

しばらく放置していましたけどCPU MicrocodeをM/BのBIOSでアップデートしなければならない場合があるようなので一気に0614へのアップデートを行いました。0613と0606で過去に2回アップデートされているようです。

BIOS Update最終確認

BIOS Update最終確認

この作業、十分準備してから実行したほうがいいです。複数のOSを同じハードで走らせずOSレベルで既に対策済みならば冗長となる可能性も高いです。ただし、私の実験機のように頻繁にOSを入れ替える場合(やむを得ず古いLinuxを走らせるなど)はBIOSで対策しておいたほうが安全かと思いました。どのみちCoffee Lake-S (Core i7-8700K)はWindows10しかサポートしていないのでサポート対象外OSとハードの組み合わせまでは検証をやっていられません。先日対策と確認を行ったethOSにしてもどこまで信用できるか?(悪意は無くともミスは起きうる)という問題も有りますので冗長であってもハードに近いレベルで対応しておくに越したことは無いかと思います。

BIOSアップデートに伴ってBIOSでの設定が失われましたのでM/B上のLEDがフルカラーでギラギラと輝き、Disableにしていたはずのデバイス(SATA, Audio, Serialなど)がEnableになりファンの設定が全部初期化され再度設定し直すのにかなり手間取りました。